200万のパリ市民が犠牲者を悼みテロへの抗議デモに参加 Wikipedia

200万のパリ市民が犠牲者を悼みテロへの抗議デモに参加 Wikipedia

シャルリー・エブド紙の諷刺画家と編集者の暗殺事件の衝撃は極めて大きい。ルモンド紙は翌日、この事件をフランスの9.11と呼んだ。そのショックと怒りと悲しみは、‘イスラム国’のテロで非業の死を遂げたジャーナリスト後藤健二さんへの日本人の思いと同じである。パリの事件は犯人がフランス国籍で犠牲者が多かったから、その衝撃度が想像できる。

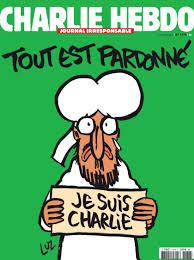

筆者は10年前からパリから南に500キロ離れたドルドーニュ県の小さな村で暮らしているが、事件発生から三日間、テレビ(FRANE2と BBC World)の前で釘づけだった。1月7日、犯人は白昼パリのど真ん中で12人をカラシ二コフ銃で虐殺し逃亡、8日に犯人の仲間が警官を射殺、9日に同人物がスーパーでユダヤ系市民4人を殺し多数の人質を取り、ドゴール空港近くの建物に立てこもる二人の暗殺犯の釈放を要求、とまるでハリウッド映画なみの劇的な展開があり、最後に特殊部隊による同時掃討作戦で決着がついた。そして、1月11日、パリで犠牲者を悼みテロに抗議する200万人の大デモ、1月14日、シャルリー・エブド紙はムハンマド(マホメット)の諷刺画を表紙にして700万部をだし、この事件は第二ラウンドに入っている。

暗殺事件以来、筆者の第二の故郷となったフランス社会についていろいろ考えるところがあった。以下、それを書く。

暗殺事件の夜、パリの共和国広場に犠牲者を悼む市民が4万人も集まった。これは誰かが組織したものではなく、自然発生的だった。犠牲となった4人の諷刺画家オリンスキ( 81歳)、サブ(75歳)、タニュ(53歳)、シャーブ(48歳)はこの国では人気サッカー選手並みに有名で、世代を越えてファンが多かった。広場にやってきた人々は、そのやりきれない気持ち悲しみを誰かに伝えたかったにちがいない。翌日、筆者の妻が隣の町ティヴィエへ行くと、教会の弔鐘が鳴り、パン屋の窓に“Je suis Charlie”(わたしはシャルリー)のビラが貼られていたという。その日の午後、隣人バトラン夫人(85歳)の居間の窓に2本のローソクが灯されていた。

暗殺された諷刺画家サブとオリンスキは、シャルリー・エブド紙の前身である諷刺雑誌「ハラキリ」で仕事をした仲間であった。この雑誌は1960年の創刊だから、彼らは半世紀以上も諷刺画の最前線にいたことになる。ハラキリ命名の由来は確かでないが、過激路線宣言だろう。同誌の部数は少ないが人気があった。しかし、1970年、国民的英雄ドゴールの死をおちょくったため廃刊を余儀なくされる。ドゴールが亡くなる直前に、パリのディスコで火事があり100人以上の犠牲者がでて大ニュースになった。同誌はそれにひっかけて表紙で“コロンベ(ドゴールの邸宅のある村)の悲劇のディスコ、一名死亡”とやったものだから、政府に“切腹”を命じられたことになる。しかし、サブとオリンスキらはそれに抗って 1週間後、シャルリー・エブド紙(週刊)を創刊した。すると、部数が3倍に増えた。しかし、タブーなし偶像破壊の編集方針で権力と権威を笑いのタネにする諷刺は、ときに趣味が悪く度を超えることもあった。政治家を情け容赦なく笑いの対象にするのはともかく、血が滴る移民のクビを抱える警官(厳しい取り締まりの諷刺)、コンドームを着用するバチカンの教皇、マスターベーションをする尼僧はその例だろう。

アンシャン・レジームの風刺画 平民が聖職者と貴族を背負う wikipedia

権力と宗教の偽善の仮面をはぎとる諷刺画の伝統は18世紀にさかのぼる。フランス革命前の諷刺画家の攻撃の対象はルイ王朝だった。街の噂をもとに、ベルサイユ宮殿の腐敗と王族の滑稽なセックス場面を描きからかった。とくにマリー・アントワネットがその標的となった。この不敬行為は、アンシャン・レジーム崩壊の一つの要因になったといわれる。

シャルリー・エブド紙はこの無礼で下品なスタイルで政治的主張をするジャ―ナリズムの伝統を受け継いでいる。フランス人は政治的に左翼、右翼を問わず、この種のユーモアが好きだ。フランス革命の末裔である彼らは、腹の底では権威などくそくらえと思っているからだろう。

同紙にかぎらず、政治諷刺はこの国のジャーナリズムの重要なジャンルである。朝のラジオのニュースの前後に政治家を諷刺する番組がある。毒舌のていどは異なるが、公共、民間を問わず毎日3,4分やっている。番組を担当する人々はユーモリストと呼ばれ笑いを競い合う。テレビの人気番組のひとつは政治諷刺番組(毎日30分)で、フランス最高の新聞と言われるルモンド紙の目玉の一つは一面に載っているプランテュの穏やかだが痛烈な諷刺画だ。諷刺は国民的スポーツの趣がある。残念だが、日本の新聞ジャーナリズムにはこのジャンルがない。あっても牙がない。なぜだろう。

さて本題に戻る。

シャルリー・エブド紙は、2006年にデンマークの新聞が掲載した預言者ムハンマドを諷刺するマンガをのせて、イスラム世界から猛烈な非難を受けた。しかし、それには屈せずしばしば預言者を諷刺している。2011年、ムハンマドの戯画を表紙にして、シャルリーにシャリーア(イスラム法)をかけてシャリーアエブドと題字をつけ皮肉った(その背景にはイスラム法の女性の人権侵害や苛酷な刑罰への批判があった)それに怒った何者かが事務所に火炎瓶を投げ込み炎上させたが、いまだに犯人は捕まっていない。移転先のビルは当時のパリ市長の紹介で入ったところで、テロの現場になった。

あのテロが起こった日の朝10時半、ビルの3階で次号の内容を決める定例の水曜編集会議がはじまった。創刊以来使っている楕円形の大テーブルの左側に編集長シャーブと諷刺画家、右側には編集者とライターが座っていた。いつものように、きわどい冗談が飛び交う会議が一時間近く続き、ボードには各ページの仮タイトルと画案が次々と貼られていった。突然、カラシニコフ銃を持つ二人の男が部屋に侵入してきた。「シャーブはいるか」と一人の男が叫んだ。「わたしだ」と編集長が答えると、男は彼に銃を向け射殺した。そのあと男は諷刺画家と編集者の名前を読み上げ各人を確認し、次々と銃弾を撃ち込んでいった。殺害する前に、二人の男は「アラーは偉大なり」「君たちは預言者を侮辱した。だから、これはその代償だ」と言った。10人のジャ-ナリストが虐殺され、5人が重軽傷を負った。犯人の侵入を防ごうとした警官と応援の警官も射殺された。二人の男はルノーの小型車クリオに乗って逃走した。

カラシニコフ銃が諷刺画家を血祭りにあげたことを知ったフランス人は、ショックを受け、仰天し、憤激し、決意し、立ち上がった。

殺害された諷刺画家 右からオリンスキ、シャーブ、サブ、タニュ Wikipedia

殺害された諷刺画家 右からオリンスキ、シャーブ、サブ、タニュ Wikipedia

わが家から車で10分走ると人口3000人の町ティヴィエがある。1月11日の午後、教会の前にあるフォッシュ広場で、テロの犠牲者を悼む集会があった。ここは土曜の朝、市が立ち地元産の肉、野菜、チーズなどの店が並び賑あうが、その日はこれまでにない大勢の人が集まっていた。800人の市民を前に三色旗のタスキをかけた町長ヴィルポントウが「共和国の自由を守ろう」と力強く演説し、顔見知りの書店の女店主が「表現の自由はデモクラシーの土台」と訴え、全員で犠牲者に1分の黙祷捧げた。車椅子の老人が国歌を歌うことを提唱し合唱がはじまった。そのあと町長は「マルセエーズは武器を取れと言っているが、われわれは知性で戦おう」と言った。広場の正面にある観光案内所の建物の2階の窓には2メートルはある巨大なエンピツの模型が掲げられていた。

その日、フランス全土で犠牲者への哀悼とテロを弾劾する集会とデモ行進が繰り広げられた。パリ200万、リヨン30万、ボルドー14万をはじめ全国の村と町で370万人が参加した歴史的出来事となった。

数日前に起こったテロ事件へのパリ市民の断固としたノンの意思表示に200万人が参加したのは、凄いとしかいいようがない。テレビで50か国の首脳も参加した大行進を見ていた筆者は、フォーサイスの『ジャッカルの日』のようにテロリストがビルの一隅から狙撃をするのではないか、爆弾を仕掛けるのではないかと心配したが、なにごともなく安堵した。この大行進に参加したのは、カトリック教徒、イスラム教徒、ユダヤ教、そして無神論者、こどもから老人まで、あらゆる階層と職業の人びとだった。

以下は、筆者がテレビと新聞から書きとめた参加者の声である。「笑いを殺してはならない」「表現の自由はデモクラシーの土台だ」「ひとりで耐えるのは辛いのでここに来た」「共和国の価値を守らねばならない」「恐れていないことを示すために来た」「ノンの意思表示は必要だ」「自由は戦って勝ち取るものだ」。

7歳のこども連れの母親は「自由を守ることの大切さを、この子に教えるために来た」と語っていた。これを聞いて、筆者の暮す村の友人ナタリィとジョエルの娘ルイーズ(8歳)のことを思いだした。ルイーズの通う小学校のクラスでテロ事件のことを先生が話し討論をしたという。帰宅したルイーズに母親が「どうだった」と聞いたら「殺しても解決にはならないわね」と答えたという。8歳の知性を信頼しての教育といえる。ルイーズの学校だけではなく、フランスの小中高では、教師がこの事件と表現の自由について語りクラスで討議している。それを文部省は奨励している。

フランス人は歴史が好きな国民だ。栄光の年も屈辱の年もよく覚えている。例えば1790年フランス革命一周年記念の年を「市民誕生」の年として記憶している。週刊誌レクスプレスの編集長クリストフ・バルビエは巻頭のコラム(1月14日号)で「数百万の人びとが悲しみと怒りを分かち合ったこの日、ヴォルテール、ユーゴ、ゾラ、アラゴンの末裔である市民は国民的アイデンティティを示した」、「2003年のイラク戦争前、世界が袋小路に入ったとき、フランスは開戦を食い止めることはできなかったが、今回はイスラム過激派との戦いの前衛となっている」と書いている。

パリ大行進に参加した一人の女性は「わたしはヴォルテール」と書かれたゼッケンを付けていた。ヴォルテールは辛辣な風刺で知られる18世紀最大の啓蒙思想家で、信教の自由と表現の自由を主張してバスティーユ監獄になんども入っている。当時、プロテスタントの父親がカトリックに改宗するという息子を殺したとされ処刑された事件があった。しかし、これは冤罪であった。ヴォルテールは「最も寛容であるべきキリスト教徒は最も不寛容な人間になっている」とカトリックの不寛容を痛烈に批判した。歴史をたどればフランスにも、今日のイスラム狂信派のような宗教的狂信の時代があったのだ。17世紀の40年にわたるカトリックとプロテスタントの血なまぐさい宗教戦争はその一例だ。それをこの国の人びとは知っているから、寛容と自由を大事にする。テロ事件以降、宗教的不寛容をテーマにしたヴォルテールの著作『寛容論』(1763年)が、ベストセラーになっているとフィガロ紙が伝えている。この国には知的な読者が多い。

パリで歴史的大行進があった日の夜、公共テレビ局France 2は午後8時に特別ニュース番組を流し、そのあと「シャルリー・エブドの夕べ」というこれまた特別番組を放映した。人気司会者がでてきたので追悼の歌番組と思ったのだが、 歌手、ユーモリスト、シャルリー・エブドの生き残りの諷刺画家とライター8人を招いての死者を悼む番組だった。会場は超満員で、テレビ局会長とフルール・ベルラン文化相(韓国の孤児でフランス人の養子として育った)もいた。

有名歌手が死者へ捧げるパリをテーマにした詩情あふれるシャンソンを歌い、ユーモリストは「史上初のインタビュー」と称して、上を見ながらムハンマドにユーモラスな質問をし、イスラムの開祖も軽やかに答えていた。チョボ髭をつけたシャルリー・エブドの諷刺画家リュズが、壇上から天に向かって亡くなった同僚へ「どうだ、そちらの様子は?こちらは大変だよ」と語りかけると、会場は笑いに包まれていた。 クライマックスは天国へ行った諷刺画家たちが天使姿で光輪に包まれている諷刺画で、キャプションは(無神論者だった)”彼らは改宗した” だった。こんなときに、こんな軽やかでユーモラスで心に沁みる番組を作るとは。フランスのエスプリが輝いていた。

シリアの子供に囲まれる後藤健二さん Christian Today

パリ大行進の2日後、ヴァルス首相は国民議会で、犠牲者を弔い「フランスはイスラム過激派、聖戦主義者との戦争状態に入った。しかし、これはイスラム教との戦争ではない。この国のイスラム教徒は他の市民と同様に守られる」と演説し、テロ対策を発表した。いつもは与野党が鋭く対立し野次が飛び交う議会だが、その日は議員総立ちで4度も首相のスピーチに拍手した。左右の対立が激しいこの国で、前代未聞の光景だった。議会は‘イスラム国’への空爆を継続することを賛成488票、反対1票、棄権13票で可決した。

首相がいうイスラム過激派、聖戦主義者とは、今回のテロの黒幕といわれているアルカイダと‘イスラム国’のことである。’イスラム国‘は厳格な神政政治によるイスラム帝国の再興を目指す宗教的狂信集団で、他の宗派と宗教の人びとを大量虐殺、西側へ聖戦を宣言し人質を斬首するなどの野蛮なテロを行い、いまやイラクとシリア国境を挟む巨大な地域を支配している。資金20億ドル、兵力3万と推定されているから、国際社会にとって脅威である。イスラム諸国のなかで、この“国“を支持する国はいない。

日本人もまたこの狂信武装集団のターゲットになった。筆者は後藤健二さんがテロの犠牲になったことを1月31日の午後10時(日本時間、2月1日朝6時)のBBC Worldの速報で知った。ニュースキャスターが「非常に尊敬されているジャーナリトKenji Gotoが殺害された」と言い、テロリストが公開したビデオの内容を紹介した。

アルジェジーラも彼を「優れたベテラン・ジャーナリスト」と言いその死を悼んでいた。一方、日本の国際放送NHK Worldは表情のないアナウンサーが早口の英語で「フリー・ジャーナリストのミスター後藤健二」が殺害されたようで政府は事実を確認中と繰り返していた。そのあと、このニュースが続くと思っていたらロシアの食べ物の番組が始まった。

BBCとアルジェジーラの後藤さんの仕事への敬意に比べるとNHK Worldが使った言葉フリー・ジャーナリストは味も素っ気もないお役所ジャーナリズムの匂いがする。世界が注目している人質事件を報道するNHK Worldは官制報道に終始していた。国際放送のニュース部門でもNHKは劣化している。

もうひとつ気が付いたことがある。後藤さん殺害のニュースを知った安部首相は、家族に哀悼の意を表しテロリストに罪を償わさせると言ったが、犠牲になったジャーナリストの仕事への言及はなかった。オバマの声明には「ミスター後藤はその報道を通じて、シリアの人びとの苦境を外の世界へ知らせるために勇敢に仕事をした」とあった。オバマの言葉には、報道で世界を変えようとしたひとりの男への敬意がある。このコントラストはどこからくるのだろう。

フランスに話を戻す。

これまで推定1200人のフランス人(主に北アフリカ移民に2世、3世)が‘イスラム国’の教義に魅かれイラクやシリアで戦い帰国して、テロ予備軍になっているといわれる。テロの温床になっている‘イスラム国’への首相の宣戦布告は当然だろう。しかし現代史をみると、この宗教的狂信集団は、ブッシュのイラク戦争が生んだ怪物フランケンシュタインであるとも言える。今回のテロ犯のひとりシェリフ・コウアチは、イラクのアブグレイグ刑務所での米軍の倒錯的なイスラム同胞への拷問写真を見たのが、ジハド(聖戦)の道への第一歩だと言っている。

サダム・フセインが国内でひどい抑圧政策をとっていたのはたしかだが、こんな狂信派は存在していなかった。米国はイラクを民主化するどころか、軍事介入によって中東の宗派対立と民族対立に火をつけたというあまりに苦い現実もある。

テロ事件以降、この国は「わたしはシャルリー」のスローガンで溢れたが、「もう一つのフランス」がある。イスラム教徒が暮す地域の反応は複雑だった。とくに、バンリュウと呼ばれるパリ郊外にある団地の貧しい住民のほとんどは、1月11日の大行進には参加していない。そんな余裕もデモの文化もないからだろう。住人の多くは、犠牲者への同情とマハメットを諷刺するシャルリー紙への反感の間で揺れていた、とルモンド紙は伝えている。

フランスの大多数の学校で犠牲者に黙祷を捧げ「表現の自由」の大切さが語られたが、北アフリカ出身の移民の2世、3世が多いパリに隣接するセーヌ・サン・ドニ県では、多くの生徒が黙祷を拒否した。ある小学校では8割の生徒が黙祷を拒み「シャルリーは報いを受けた」という生徒までいた。

移民2、3世の少年、少女の複雑な思いを描いた映画「教室」(カンヌ映画祭の2008年最高賞)の監督ロラン・カントは、今回のテロ事件を知ってとくに驚かなかったという。一部の若者をイスラムの名のもとに狂った行動に走らせる土壌にメスを入れない限り、フランスは破局に向うとまで言っている。

2005年、バンリュウを発火点にした大暴動があつた。北アフリカ移民の若者が警官に追われ変電所で感電死したのをきっかけに、3週間にわたってフランス各地にあるバンリュウの若者が暴れまくり、炎上、破壊された車の数9000、逮捕者3000、政府が非常事態宣言までだした事件である。当時、この事件の原因はゲットー化した都市の団地で育ったフランス人である移民2世、3世の不満(貧困、疎外、差別、無職、絶望)が爆発したのだとされた。

その後、歴代政府は諸々の対応策を打ち出したが、9年後もそこの若者と外の社会との間にある深い溝は変わっていないようだ。ヴァルス首相はその事実を認め、フランスには「地域的、社会的、人種的アパルトヘイトがある」と議会で演説した。この国はテロとの戦いと同等に重要な、バンリュウの若者に希望を与える同化政策の推進という課題に直面している。

オランド大統領は、テロ事件が起こると首相とカズヌーヴ内務相とがっちりチームを組み、エリーゼ宮から冷静かつ的確に陣頭指揮をとり53時間の危機を乗り越えた。パリ大行進の日、彼は犠牲者の家族と生き残ったシャルリーのスタッフを一人ずつ慰めていた。危機管理に強く温かい人柄の姿を見た国民は大統領を見直し、支持率が史上最低の13%から40%へと急上昇している。この事件はオランド大統領の威信を回復する機会になった。政治が大統領を中心に動いているフランスにとって、これはいいことだと思う。

テロ事件で中核の諷刺画家を失ったシャルリー・エブド紙が1 月14日に刊行された。夜のテレビ・ニュースは、トップでパリのキヨスクで同紙が飛ぶように売れている光景を報道していた。数日後、筆者はティヴィエの馴染みの書店を訪れたが売り切れていた。予約をしたが、そのリストには約50人の先客があった。

諷刺紙の表紙は「わたしはシャルリー」と書かれたビラを持ちムハンマドが眼に涙を浮かべている戯画で、その頭上に“すべてを許す”という文字があった。筆者はこの戯画がとくにイスラム教を侮辱しているとは思わなかった。“すべてを許す”の意を筆者は「表現の自由を信じるムハンマドが自分を諷刺した同紙のジャーナリストを許し、愚かなことをしたテロリストも許す」と解釈した。記者会見で諷刺画を描いたリュズが「‘わたしはシャルリー’のビラを持つムハンマドを描いたあと、それを見ていると涙がこみ上げてきた。そのあと‘すべてを許す’という言葉を入れた」「また彼を描いたのは申し訳ないが、わたしが描いたムハンマドは一人の泣いている男だよ」と語っているから、的外れの解釈ではないだろう。

筆者が現役の雑誌編集長だったら、この諷刺画をどう扱っただろう。これを使ったと思う。なぜなら、記事だけでは諷刺画のニュアンスを説明しきれないし、日本の読者に自分自身で判断してもらうためにも掲載したほうがよいと考えるからだ。その前提には、この諷刺画はイスラム侮辱が目的ではないという判断がある。

しかし、このユーモアをイスラム諸国の教徒が受け入れるか、と言えばノーだろう。ムハンマドの像を描くこと自体がイスラム教では許されないことだし、笑いの対象にするのは論外で侮辱と思うだろう。フランス国籍をもつイスラム系市民は500万といわれている。ごく一握りを除いて彼らは穏やかな信者だが、ムハンマドを諷刺画にすることを不愉快だと思っている。しかし彼らは、シャルリー・エブドの諷刺画の合法性が問われた法廷でそれは「表現の自由」の範囲内との判決がでているので、これに従わなくてはならない。

宗教についてのフランス国民とイスラム国民との違いはどこからくるのだろう。一口で言うと、フランスは脱宗教国家でイスラム諸国は宗教国家であるということになる。脱宗教と言ってもフランスのカトリック教、ユダヤ教、イスラム教は健在だ。イスラム諸国と違うのは、国家と宗教が完全に分離されている点である。イランの最高指導者はイスラム聖職者で、サウジアラビアには宗教警察があり、多くのイスラム国では生活の隅々までコーランの戒律が支配する。

フランスでは1905年に政教分離法が制定され、政治と宗教が完全に分離され、公立学校ではカトリック教育が禁止された。一方、イスラム諸国はコーラン教育を熱心にやる。この宗教への距離感、宗教の重さのちがいは大きい。フランスの作家ベルナール・アンリ・レヴィが「フランスでは宗教は他のイデオロギーと変わらない。法の前では横並びである」と言っているが、これがイスラム諸国との決定的にちがう点だろう。

一部のイスラム諸国で起こった激しい反チャーリーのデモは何を意味しているのだろう。これはフランス共和国の価値観とシャリア法の衝突といえる。このギャップは埋まりそうにない。

フランスはテロに怒り、表現の自由を守るために立ち上がり「わたしはシャルリー」の熱気に包まれた。しかし、国民の圧倒的多数が同紙の過激路線に賛同しているかと言うと、そうではない。1月18日に公表されたIfopの世論調査によると、42%の人びとがムハンマドの諷刺画は載せるべきではない、57%がイスラム教徒からの抗議があっても載せるべきだ、と答えている。ということは、言論の自由の制限について世論が割れているということになる。しかし、二分しているとは言え、フランス人は諷刺画家へのテロを文明への挑戦ととり、表現の自由が野蛮によって脅かされている、これには断固戦うという点では国民的団結をしている。

1月21-22日に行われたIpsosの世論調査も注目に値する。「イスラム教はフランス社会の価値観と共存できるか」という質問に51%ができないと答えている。2013年に74%が共存できないと答えているのに、共存派が増えた理由は、事件後の多くのイスラム教徒のテロへの抗議によるものだろう。また、66%がイスラム教は平和な宗教であると回答し、33%が暴力と不寛容の要素がある宗教だと答えている。これを見ると、フランスが嫌イスラム一色に染まってないことが分る。

わが家から車で1時間余り走るとTGV(フランス版新幹線)の停車駅アングレーム市がある。毎年この時期になると世界最大の漫画祭りが開かれ街中が人で溢れる。一度訪れたことがあるが、市役所や教会も世界中の漫画家の作品の展示会場になっていた。今回、主催者はテロの犠牲をなった諷刺画家を偲んでシャルリー賞を設け、漫画ミュージアムではシャルリー・エブド紙の表紙を展示している。

フランスのマスコミは、アングレーム漫画祭りを毎年大きく報道する。テロの犠牲者オリンスキが2005年に最優秀賞を受賞しているが、今年その栄誉に輝いたのはAKIRAの作者、大友克洋だった。フランスの国際放送チャネルFRANCE24を見ていたらレポーターが、“孤独のグルメ”などの作品で人気のある「谷口二郎の作品展を見るのが楽しみだ」と言っていた。ともあれ、フランスでの諷刺画と漫画の文化的地位は高い。

フランスでも絶大な人気があるローマ教皇フランシスのシャルリーをめぐる表現の自由に関する、マニラへ向かう飛行機のなかでの発言は明快だった。「表現の自由は大事にしなくてはならない。しかし、自分の母親が侮辱されたら、君をどつくだろう」と、隣に立っている側近にパンチをする仕草でユーモラスに言い「他人の信仰を侮辱してはならない」と結んだ。筆者も表現の自由は絶対ではないと思う。

★土野繁樹さんの連続エッセイも、ぜひご覧下さい

【フランス田舎暮らし ~ バックナンバー】著者プロフィール

土野繁樹(ひじの・しげき)

フリー・ジャーナリスト。 釜山で生まれ下関で育つ。 同志社大学と米国コルビー 大学で学ぶ。 TBSブリタニカで「ブリタニカ国際年鑑」編集長(1978年~1986年)を経て

「ニューズウィーク日本版」編集長(1988年~1992年)。 2002年に、ドルドーニュ県の小さな村に移住。 |