土野繁樹

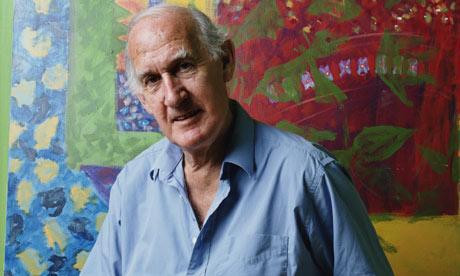

ナディーン・ゴーディマー 1993年 The Guardian

ノーベル賞作家のナディーン・ゴーディマー(1923-2014)が去る7月13日、90歳の生涯を終えた。南アフリカの悪法アパルトヘイト(人種隔離政策)に抗してペンと行動で戦った彼女の死を、世界の主要メディアは大きく伝えた。日本の新聞はベタ記事で報道しただけなので、彼女の勇気と文学を素描してみよう。

ゴーディマーは、筆者の友人だった英国のノンフィクション作家アンソニー・サンプソン(1926-2004)の親友だった。サンプソンは『英国の解剖』『セブン・シスターズ』『マンデラ伝』などの著作で知られる世界的ジャーナリストで、筆者のニューズウィーク日本版編集長時代のコラム二ストだったので親しく付き合う幸運に恵まれた。ゴーディマーとは、東京のレセプションで一度会っただけだが、サンプソンとの縁で彼女を身近に感じている。

サンプソンは英国海軍で兵役についたあとオックスフォード大学を卒業し、南アフリカのヨハネスブルグで1951年に黒人向けの雑誌「ドラム」の編集長になり5年間務めた。アパルトヘイト制度の不条理を報道する「ドラム」は黒人だけでなくリベラル派の白人の間で人気の雑誌だった。その時代に、彼は弁護士だったネルソン・マンデラと親しくなる。初めて会ったのはもぐりの酒場だったという。新進作家だったゴーディマーをマンデラに紹介したのは、サンプソンだった。二人は、1964年、国家反逆罪に問われたマンデラのリボニア裁判で、彼の歴史的な被告人陳述の準備を手伝っている。3人は生涯の友であった。

サンプソンは彼が亡くなる直前に、次のようにゴーディマーについて書いている。(英国のガーディアン紙)

ナディーン・ゴーディマーは小柄で上品で、まるで鳥のような快活さと集中力のある人だった。彼女は書くように正確に話した。鋭い観察眼と好奇心でドラマチックに物語を語った。ナディーンは鋭利な知性の持ち主だったが、その裏には温かさと行動への意思が隠されていた。それは彼女の友人たちを豊かにした。そして、彼女の書くものは他者への深い同情心に満ちていた。

作家デビュー当時のゴーディマー The Guardian

ゴーディマーは1923年ヨハネスブルグ郊外にある金鉱の町で生まれた。父親はりトア二ア出身で、13歳のときロシアのユダヤ人迫害から逃れて南アフリカへ移住した。はじめは時計職人でのちに宝石商となった。英国の中流階級出身の母親もユダヤ人であった。ゴーディマーの少女時代の夢はバレリーナになることだった。彼女は9歳から書きはじめ、生涯に15冊の小説と200の短篇小説を残した。彼女が最も影響を受けた作家は、チェーホフ、ドストエフスキー、プルーストだという。大学では文学を専攻したが卒業はしていない。

彼女が南アフリカ社会の人種差別に気づいたのは、警官が住み込みの黒人使用人の部屋を乱暴に捜索し、プライベートな手紙を持ち去った事件だったという。9歳のときだった。ゴ-ディマーの作品は、人種差別の非情と人種分離の非人間性を描いたものが多いが極めてニュアンスに富んでいる。

彼女がアパルトヘイトと戦う決意をしたのは、1960年のシャープビル虐殺事件だった。この事件の契機になったのはパス法だった。当時、18歳以上の黒人男性には身分証明書の携帯が義務付けられていたが、それを黒人女性にも適応しようと政府は計画していた。それへの抗議デモ集団に警官が発砲し69人の死者と多数の負傷者が出た事件である。これをきっかけに各地で抗議運動が展開され、暴動が起きた。政府は戒厳令を布きマンデラのANC(アフリカ民族会議)を非合法化した。マンデラは地下に潜り、ゴーディマーは非合法組織ANCの党員になった。

ここで、アパルトヘイト政策について簡単に説明しておこう。この政策は1949年に法制化されたが、それ以前にも差別法(黒人の土地所有、労働組合加入、参政権はすべて禁止され、居住区も限定され背徳法(異人種間の性交渉禁止)もあった)が存在していた。アパルトヘイトの諸法はそれらを強化したものである。

政府は人種隔離政策を「南アフリカは、異なる文化、伝統、言語を持つ多民族国家である。アパルトヘイトは、それぞれの民族が独自に発展するためのもので、差別ではなく、分離発展を目指している」という奇妙な理屈をつけ推進していた。しかし、アパルトヘイトの強化は、アフリカ大陸で白人の植民地支配から脱して、黒人国家が続々と誕生している現実を前にして、南アフリカ政府が白人支配を恒久化するための手段だった。ちなみに、当時の人口構成は、白人500万(オランダ系と英国系)、黒人2500万、インド系90万である。

人種隔離政策は厳しく実行された。公共施設・交通手段(レストラン、映画館、公園、列車、バスなど)はすべて白人用と黒人用に分かれ、違反すると逮捕された。居住地域も白人、黒人、インド人地区と厳格に決められていた。黒人地区への白人の出入りは違法で、それを破ると逮捕された。これは、アパルトへルトに反対するリベラル派の白人運動家を牽制するためのものだった。雑婚禁止法で異人種間の結婚は違法となった。教育の機会を与えられない黒人と白人の貧富の差は拡大し続けた。

1962年ANC幹部として地下活動をしていたマンデラは逮捕され、ANCの7人の同志とともに国家反逆罪で裁判にかけられた。1964年4月、マンデラはヨハネスブルグ郊外のリボニア裁判所の被告席から裁判長の眼を直視しながら最終陳述をした。20世紀の政治闘争の歴史のなかで最も人々の記憶に残るといわれるこの陳述は、サンプソンとゴーディマーが助言したものだった。マンデラは4時間の陳述を次の言葉で締めくくっている。「わたしは自分の人生を、アフリカ人の闘争に捧げてきた。そして、白人支配だけでなく黒人支配に対しても戦ってきた。わたしは、すべての人が平等に機会を与えられ、調和をめざす民主的で自由な社会の理想を信じてきた。そのために生き、それが実現することを望んでいる。しかし、もし必要なら、その理想のために死ぬこともいとわない」。彼の弁護士は、「死ぬこともいとわない」は裁判官を刺激するので削ることを進言したが、マンデラは聞き入れなかった。

2月後の判決の前日、マンデラは顔見知りの看守に「死刑判決がでるだろうか」と尋ねた。「そうはならないでしょう」と慰めの言葉が返ってくると思っていたのに、看守はしばらく沈黙したあと「そうでしょうね」と言った。マンデラは「その日、監獄の中庭で走り続けた」と回想録に記している。

判決は終身刑だった。裁判長は当初は死刑を判決するつもりだったが、裁判官のひとりの説得で終身刑にしたと言われている。その結果、マンデラは逮捕されて以来27年を監獄で過ごすことになる。はじめの15年はロバン島での石割の重労働だった。ANCの同志と並んで作業をしている写真が残っている。最も辛かった労働は炎天下に穴掘りを命じられ、それを埋めさせられる作業だったという。家族への手紙は当初は1年に2回、面会も厳しく制限されていた。精神的に最も辛かったのは、入獄5年目に、長男の自動車事故死を知らされた日だった、とマンデラは言っている。その息子は、ANCが非合法となり、マンデラが地下活動をするため家族に別れを告げると「お父さんがいない間、ぼくが家族を守るよ」と言った息子だった。

ロバン島は全国から集められた政治犯の監獄だった。これがマンデラに幸いした。彼は同志に囲まれていたからからだ。「人はいかに厳しい環境にあろうと、孤独でなければ生きていける」と後に彼は言っている。規則が緩やかになると、マンデラは同志を組織し議論し学習した。マンデラの人間性に心服した若い看守の中には、その学習会に参加する者もいた。読書が許されるようになると、彼は猛烈に読んだ。スタインベック、テニソン、シェリー、ドストエフスキー、トルストイを読んだ、トルストイの『戦争と平和』は3日で読んだという。同志がマルクスの『資本論』を読んでいる間に、彼はチャ―チルの大戦回顧録を読んでいた。「わたしは自分の運命の主人である」という言葉を信じていたマンデラは、監獄は自らを鍛える場所だと思っていたのではなかろうか。サンプソンは『マンデラ伝』で、この気の遠くなるような「長い監獄生活が彼を強情な活動家から思索的で自己規律のある世界的政治家へ変貌させた」と言っている。

ロバン島監獄での石割作業 Wikipedia

ゴーディマーはANC議長アルバート・リツ‐リを自宅でかくまい、治安警察に追われるANC幹部を国境まで車で送るというレジスタンス運動への危険な協力をしながら、小説を書き続けた。反政府運動への弾圧が激しくなり、南アフリカの多くの小説家が国外へ移住したが、彼女は故郷に留まりアパルトヘイトの記録者として仕事をした。彼女は小説を書くことについて次のように言っている。「ノンフィクションの比喩は嘘を知るのに役立つが、小説の比喩は真実を知るのに役立つ」。極めて困難な状況で、彼女は真実に光を当て続けたのだ。

彼女の最高傑作といわれる”Burger’s Daughter”(バーガーの娘)1979刊は、彼女の友人でマンデラのリボニア裁判の弁護士だったブラム・フィッシャーをモデルにした政治小説である。フィッシャーは小説の主人公ローザの父親バーガーと同じように共産主義者で,抵抗運動を指導し獄死している。

この小説はバーガーの娘ローザの眼をとうして見た人種差別と闘う人々を描いた物語だ。医者のバーガーはオランダ系白人のエリートで「裏切り者でなければ、首相にしても惜しくない男」と同胞が言うほどの人物で、人道主義の立場から共産党に入党し黒人解放の革命運動に献身する。小説は終身刑の判決を受け獄死したこのカリスマ的な父親をもつローザの14歳から29歳までの人生の軌跡である。成人した彼女は南アフリカを去り、南フランスで自由を謳歌し、高校教師と出会い恋におちる。が、ある事件をきっかけにヨハネスブルグに戻り病院で働きはじめる。祖国の現実に直面したローザは父親がなにをやろうとしたかを理解する。この本のテーマは、真のコミットメント(献身)とはなにかである。

ゴーディマーの描く登場人物、光景、風景のディテイルは読者がその場にいると錯覚するほど見事で、心理描写や会話はまったく不自然さがない。まるでドキュメンタリー映画を見ているようなリアリズムがある。『バーガーの娘』をサンプソンは「南アフリカの人種問題の核心に迫るこの感動的な本はロシア革命前の偉大な作家の作品に似ている」とニューヨークタイムズ紙で称賛した。

日常のなにげない光景から真実をくみ取るという彼女の手法は、短篇小説の世界で開花している。珠玉の作品が多い。ゴーディマーは「なぜか分からないが、幼い頃から他人を観察するのが好きだった」と言っているから、その観察眼には年季が入っている。筆者は昔買って読まずにいた短篇集”Nadine Gordimer Selected Stories” Penguin Books 1978を毎晩寝る前に読んでいる。この本は南アフリカのあらゆる階層の人々(プールのある大邸宅に住む白人からスラムで暮らす黒人まで)の日常風景のポートレートである。

彼女はあるインタビューで「わたしは政治的人間ではない。もし他の国に生まれていたら政治については書かなかったと思う」と言っているが、希望、失望,逡巡、悔悟、同情・・と生身の人間を語る短篇を読んでそれが分かる気がした。彼女の小説には普遍性がある。「人間の動機は複雑」で「その行動はごまかしが多い」とゴーディマーは語っているが、これが彼女の書く作品に深みを与えている。そして、彼女の短篇は最後になにが起こるか分からない面白さがある。意外な物語の展開は、オー・ヘンリーやサマセット・モームの短篇に似ている。日本であまりは知られていないが、彼女は稀代のストーリーテラーだ。

マンデラ釈放 The Independent

1990年2月18日、 マンデラはビクターバースター農園監獄から釈放された。逮捕され囚人となった日から27年が経っていた。その日の歴史的光景をニューズウィーク誌は次のように報道している。

それは南アフリカの黒人が27年間祈り続け、多くの白人が恐れていた瞬間だった。日曜の午後、輝く太陽の下にビクターバースター監獄の門前に数百人の黒人と一群の警官が、反アパルトヘイト闘争の世界的シンボルとなった71歳のネルソン・マンデラを一目見ようと集まっていた。4時15分、予定より1時間遅れて、ついに監獄のゲートに車の行列がゆっくりと近づいてきた。銀色のトヨタ・セダンのドアが開き、マンデラと彼の妻ウィニーの姿が現れた。支持者の方に歩み始めた彼は、30年近くの囚人生活で髪は灰色になり痩せ、初めはためらい困惑しているように見えた。しかし、監獄のゲートを出るやいなや、彼の顔は輝きブラックパワーの象徴である握り拳を上げた。はじめは右腕、次に両腕を高らかに上げた。

マンデラを出迎えた支持者のなかにロンドンから飛んだサンプソンもいた。彼はその数日後、ヨハネスブルグのソウェト黒人居住地にあるマンデラの小さな家を訪れた。サンプソンが妻のサリーを紹介すると、彼は彼女に向かって「若い頃のアタマの良いトニーを思いだすよ。しかし、あなたのことは話さなかった。彼は隠しごとをしていたね」と言った。サンプソンは、マンデラの印象を,昔に比べて、よりソフトでよりやさしく、以前の社交的な笑いではなく温かく、ユーモラスな笑顔の人になっていたという。

釈放直後にマンデラに会った人々は、彼が27年の幽囚という苛酷な体験にもかかわらず、遺恨の感情がないことにおどろいている。それは、彼の同志にも言えることだった。マンデラは「あの状況に置かれると、怒りや敵意をもつ時間はない。なぜなら、いつも、なにが問題かを考えていたからだ」と言っている。支持者の多くは、マンデラは、疲れ果て弱々しい老人になっているのではないかと懸念していたが、それはまったくの杞憂だった。彼は、直ちにアパルトヘイト完全撤廃とひとり一票の参政権を求めてデ・クラーク政権との交渉に入った。

ゴーディマーもまたは釈放直後にマンデラと会い旧交を温めた。その時、彼は獄中で彼女の『バーガーの娘』を読んだと語っている。彼女はマンデラの印象を「未来を体現する人」と書いた。

その年、マンデラはANCへの支持と資金援助を要請する海外の旅に出かけている。アフリカ諸国、英国、フランス、スェーデン、米国などの首脳と会談、11月に日本を訪問した。マンデラにとって、日本訪問は愉快な体験ではなかったようだ。その直前、日本の法務大臣が米国について「アメリカにクロが入ってシロが追い出される」との人種差別発言をしたのに彼は侮辱を覚え、大臣が辞任しないことにショック受けた。国会では議員全員起立の大歓迎を受けた。しかし、首相との会談で2500万ドルのANCへの援助を申し入れたが、その回答に失望する。彼は「日本政府の貢献はまったく話にならないほどの額だった」とのちに語っている。(当時の首相は海部俊樹、法務大臣は梶山静六で、日本経済が最強のときであった)。

サンプソンの『マンデラ伝』から引いた上記のエピソードが示すように、アパルトヘイへの日本人の関心は薄かった。人種差別制度下の南アフリカで日本人は名誉白人の地位を与えられていた。80年代に入ると、アパルトヘイトへの国際的圧力が高まり、欧米諸国は南アフリカ経済制裁を実施し、企業もボイコットをしている。そんな状況を日本の企業は意に介せずビジネスに励み、南アフリカの最大の貿易国となるという不名誉なことをしている(国連は日本を非難)。同胞の拉致問題にはあれほどの連帯をしめす日本人だが、その人情は残念ながら国内に限定されていた。

アンソニー・サンプソン The Guardian

マンデラはデ・クラーク政権と4年間のマラソン交渉をして、アパルトヘイト全廃と黒人の参政権を勝ち取り、1994年の総選挙で大勝し大統領に就任した。彼が大統領としてやった特筆すべきことがある。それは96年に「真実和解委員会」を設置したことだ。これは、アパルトへルト時代に治安警察が黒人に行った拷問や虐殺、黒人テロ組織が行った暗殺など過去の人権侵害を明らかにする委員会だった(委員長はノーベル平和賞を受賞したデズモンド・ツツ大司教)。委員会は原則公開で、被害者や家族の悲惨な訴えを聞き加害者を特定した。加害者がすべてを告白すれば恩赦が与えられたから、罪は憎んで人は憎まずの赦しの精神で運営された稀な組織である。勝てば官軍で、マンデラは報復裁判をやることもできたが、人種和解のためにそれをやらなかった。

マンデラは和解の象徴のような人であった。彼が亡くなった2013年12月5日から数日後ガーディアン紙記者が、マンデラが囚人として最後の3年間を過ごしたビクターバースター監獄の料理人だったジャック・ストワル(66歳)のケープタウンの家を訪れインタビューした記事がある。居間には彼が18歳のとき当時の首相ヘンドリック・フルウールと笑顔で握手をして写真があった。成績優秀で表彰されたときのものだという。フルウールはアパルトヘイト最強硬派の政治家だった。その隣に、釈放直後に撮ったマンデラと彼の笑顔の写真があった。もう一枚、真紅のシャツを着たマンデラと彼がお茶を飲んでいる3年前に撮った写真もあった。彼のマンデラの一番の思い出は、ユーモアのセンスと笑顔だという。その日、マンデラを兄弟と呼ぶストワルは、彼のためにローソクの灯をともしていた。

マンデラは、1966年に白人の暴漢に暗殺されたフルウート首相夫人を来賓とするレセプションに出席している。フルウートは前述したシャープビル虐殺事件、ANC非合法化、リボニア裁判当時の首相であった。だから、マンデラにとって彼女は、天敵ともいえる政治家の夫人である。ところが、彼は夫人の急場を救っている。高齢のため途中でスピーチ草稿を読めなくなった夫人を見て、後ろにいた彼は草稿を代読したという。「恨みに報いるに徳をもってする」とはこのことだろう。

こんな人柄のマンデラとゴーディマーは深い絆で結ばれていた。釈放直後、マンデラは最愛の妻で最も信頼する同志ウィニーに愛人がいて、彼女が殺人事件に関与したことを知る。彼は孤独だった。彼は27年ぶりに会ったゴーディマーに、まずこのことを話したというから、彼女への信頼の深さがわかる。彼女はその後も度々会い相談にのっている。マンデラは2年後にウィニーと離婚しのちにモザンビク大統領の未亡人だったグラサと再婚した。

マンデラの死から7か月後、ゴーディマーも逝った。彼女の美術商の夫ラインホルト・カシエンはすでに亡くなっていたので、息子ユーゴと娘オリアヌが家族を代表してプレス・リリースを出した。その声明には「母が生涯で最も誇りに思っていたのは,ノーベル文学賞受賞と1986年の反アパルトへルト活動家グループの反逆罪裁判で証言台に立ち、彼らが死刑からまぬがれる一助になったことでした」とあった。

註 筆者は以下の著作と記事をもとにエッセーを書いた。“Burger’s Daughter” Nadine Gordimer著 1979 , ”Mandela“ Anthony Sampson著 1999,”Nadine Gordimer, l’<Africaine blanche> Le Monde 2014.7.16, “Nadine Gordimer: evergreen, ageless and an inspiration to all writers” Margaret Atwood寄稿 The Guardian 2014.7.14

【フランス田舎暮らし ~ バックナンバー】著者プロフィール

土野繁樹(ひじの・しげき)

フリー・ジャーナリスト。 釜山で生まれ下関で育つ。 同志社大学と米国コルビー 大学で学ぶ。 TBSブリタニカで「ブリタニカ国際年鑑」編集長(1978年~1986年)を経て

「ニューズウィーク日本版」編集長(1988年~1992年)。 2002年に、ドルドーニュ県の小さな村に移住。 |