土野繁樹

|

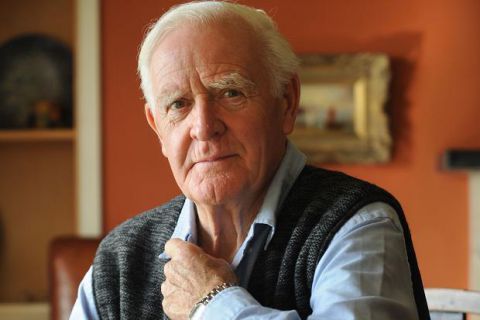

| 俳優リチャード・バートンと作家ジョン・ル・カレ New Yorker誌 |

英国の作家ジョン・ル・カレの『

寒い国から帰ってきたスパイ』(The Spy Who came in from the Cold 1963刊 ハヤカワ文庫)はスパイ小説の傑作である。半世紀前に刊行されたこの本はいまやクラッシックと言ってよい。

冷戦下のベルリンを舞台に英国諜報機関MI6と東ドイツのシュタージの暗闘を描いたこの作品は、それまでのスパイ小説とはまったく異なっていた。著者自身のスパイ体験が反映したリアリズムがある。

東ドイツに二重スパイとして送りこまれた英国諜報員のストーリーは、抜群に面白いだけではなく、ヒューマニストが書いた優れた文学作品でもある。両陣営ともに目的のためには手段を選ばない非情への怒り、その犠牲者への著者の哀惜が伝わってくる。イアン・フレミングの007とは対極にある作品だ。

ル・カレがNew Yorker 誌の4月15日号の巻頭に50年前を回想したエッセーを寄稿している。その見出しは‘The Spy Who Liked Me’(わたしを気に入ったスパイ)。スパイとは同小説の映画版の主役を演じたリチャード・バートンのことだ。彼はこのエッセーで、監督マーティン・リットと名優バートンとの凄まじい戦いを、鮮やかさに描いている。その一部をご紹介しよう。

それは、1963年のことだった。西ドイツ・ボンの英国大使館の二等秘書官(仕事は諜報員)だったル・カレのもとにハリウッドから電話がかかってきた。電話の主は、出版前の『寒い国から帰ってきたスパイ』の原稿を読み、映画化権を買ったリット監督からだった。

当時、ル・カレは33歳で妻と幼いこどもを養うために映画など見る余裕がなかったから、ハリウッドのことなどなにも知らなかった。彼は‘ボンからロンドンへ女王陛下の経費’(折よく出張と重なっていたので)で飛び、ロスから遥々やって来たリットと高級ホテル・コンノートで昼食をともにする。リットは作品を激賞し、映画化の構想を開陳する。

「あの日のことを思いだすたびに、なんと馬鹿げたものを着ていたのだろうと、わたしは顔が赤らむ」とル・カレは書いている。というのは、その日の彼の出で立ちは、ワイマール共和国の首相だったシュトレーゼマンが好んだモーニング・コートだった。片やリットは、黒シャツで労働者が被るようなへんてこな帽子をつけたままだった。英国外交官の眼からみると、あんな恰好をするのは‘礼儀知らずも極まれり’という風情だった。身にまとっているものは極端に違っていたが、二人は共感することが多かった。

リットは社会派の映画監督で、それまでに西部劇‘八ッド’など評判になった作品を制作し、1964年には黒沢明の‘羅生門’のリメーク作品‘暴行’をポール・ニューマン主演で撮っている。俳優、舞台監督だった彼は、第二次大戦後TVプロデューサーとして頭角を現す。しかし、マッカシーの赤狩りの犠牲者となり、TV業界から追放された体験をもつ男だった。リット自身は共産党員ではなかったが、マルクス信奉者のレッテルを貼られ失業する。

リットは昼食の席で、マッカ―シズムへの嫌悪、赤狩り裁判の証言台に立った同僚や仲間の臆病さ、共産主義の失敗、吐き気がするような冷戦の不毛について心情を吐露し、ル・カレの本への共感を語った。

ロンドンのホテルでの会合の1週間あと、リットはル・カレに小説の主人公リーマス役にバート・ランカスターの起用を考えていると伝える。ル・カレは、ランカスターは偉大な俳優だが、この役は英国人でなければ無理だと反論するが、すでにオファーしたと言う。幸か不幸か、ランカスターは断ってきた。

|

| 「寒い国から帰ってきたスパイ」の映画ポスター |

1964年夏、ル・カレの本を刊行したニューヨークの出版社の社長から彼に電話があった。「良いニュースがあるよ、ディビッド(ル・カレの本名はディビッド・コーンウェル)。リチャード・バートンがリーマス役を引き受け、契約にサインをしたよ。それに、君は彼に会うことができるんだ」

その頃、ル・カレはフルタイムの作家になるため外務省を辞め、ウィーンで暮らしていた。彼はバートンに会うため、初めてアメリカを訪れる。バートンはブロードウェーでハムレットを演じていたので、彼は出版社の社長と一緒にその舞台を見て、そのあとバートンの楽屋を訪ねた。その日の社長の興奮ぶりは「まるで教皇に謁見するようだった」と彼はユーモラスに描いている。

初対面のバートンは魅力的だった。「‘バートンはわたしの本は最高だ’と言い、わたしは‘あなたのハムレットはローレンス・オリヴィエよりも良かった’と言った」。だが、お互いの仕事を褒め合っている最中でも、彼の頭に、このマッチョの象徴で美しいバリトンの声の持ち主が、中年の冴えない英国人スパイの役を本当に演じることができるのか、という疑念が沸いていた。

1965年に脚本が出来上がり、ル・カレのもとに送られてきた。彼をその脚本が気に入った。(その頃、彼はウィーンで次作に取り組んでいたが、彼の過ちで結婚生活に暗雲が漂っていた)。数日後、アイルランドのアルドモア撮影所のリットから電話がかかってきた。彼は落ち込み切羽詰まっていた。バートンが台詞を納得しないので、撮影がスタートできないんだ。スタッフが待機(照明係だけでも60人)しているのに。すぐにこちらに来て、バートンと話をしてくれないか。「バートンは君を必要としている」と言う。翌日、ル・カレはダブリンへ飛んだ。

ル・カレの役割は、バートンが納得できる台詞に書き直し、それをリットに見せて同意を得ることだった。しかし、バートンの要求をそのまま呑めばシーンの変更になるので、リットは首をタテにふらない。仲介役のル・カレは二人の間をなんども往復し、数日かけて決着がついた。この件について3人で話し合った記憶はない、と彼は言っているから、よほど二人の関係は険悪だったのだろう。

一件落着となり、ル・カレはウィーンに戻る支度をしていると、リットは「いやバートンの面倒をしばらく見てくれよ。彼は飲みすぎだ。彼には友人がいるんだ」と嘆願する。バートンには友人がいる?彼はつい最近、エリザベス・テーラーと結婚したばかりではないか。彼女は白いロールス・ロイスで頻繁に撮影現場にやってくるではないか。ユール・ブリンナーは友人ではないのか。この俳優夫婦の17人のスタッフのなかに友人はいないのか。

「もちろん、彼には友人がいた。しかし、バートンはその時、映画の主人公アレックス・リーマスになっていたのだ。リーマスの孤独が彼を蝕み、わたしのような部外者としか話をしたくなかったのだ」とル・カレは書いている。俳優はバートンのように役にのめり込みすぎると、時にこうなるという。

リットに説得されて撮影現場に残ったル・カレは、バートンの出番がくるまで控室で彼の相手をし、ヘーグのスコッチ・ウィスキーを二人で1本空けることもあった。リーマスがベルリンの壁をよじ登る最後のシーンの撮影のときには、バートンは酔いつぶれて演じることができなかったという。

リットとバートンの激しい対立の原因について、ル・カレは次のように言っている。リーマスの相手役ナンに、バートンは妻のエリザベス・テーラーを推したのだが、リッツはそれを断り英国女優クレア・ブルームを起用した。これで、二人の間に感情的しこりが生まれたようだ(テーラーはバートンとブルームが昔、遊び仲間だったことを心よく思っていなかった)。

しかし、それはたいしたことではなく、本当の原因はリットの人を評価するときの基準にあった。「わたしは才能には敬意を払わない。才能は天賦のものだ。大事なことはそれをどう使うかだ」。リッツは天才的俳優バートンが才能に溺れていると見ていたのだろう。

映画人を見るリットの基準は、マッカ―シーの赤狩りの時代に彼らがどう振る舞ったかであった。あれほどの不条理な弾圧に、弁護もせず、裏切り、臆病な沈黙を守った同僚への眼は厳しかった。リットの立場からすれば、バートンは沈黙組だったのだろう。

ル・カレはバートンがリッツを「軽く見ていた」と書いているだけで、彼がリッツを本音でどう思っていたかは触れていない。が、バートンの演技はオスカーの主演男優賞に値する見事なものだったと称賛し、映画は監督も俳優も一流でなければ、優れた作品はできないと二人への賛辞を捧げている。

二人の激突についてル・カレは、当時は、派手で気まぐれなアーテイストのバートンより、信念と怒りの人リットに同情的だったが、いまではあの勝負は互角だったと思う、と回想している。

|

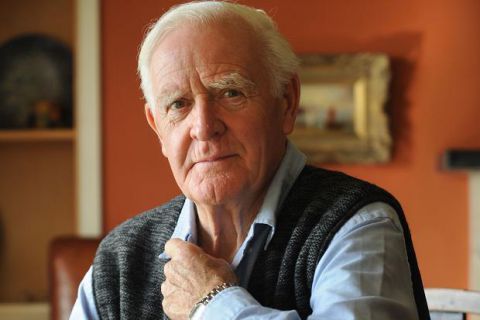

| 最近のル・カレ The Times |

ル・カレはこれまでに22冊の小説を書いている。ほとんどTVに登場しない彼が、3年前、英国のITVのインタビューを受けたことがある。そのとき「1989年にベルリンの壁が崩壊したとき、多くの読者が可哀そうにル・カレはもう書くことがなくなったと考えたが、どう思いました?」との質問に「冷戦は終わった。これから資本主義の暴走が始まる、とスマイリー(彼の冷戦をテーマにした作品の主人公)に言わせているよ」と彼は答えている。事実、彼はそのテーマで一連の作品を書いてきた。しかし、ここ数年の作品は往年の切れ味がなく、老いたりル・カレの印象があった。

ところが、4月25日に刊行された23冊目の最新作A Delicate Truth(デリケートな真実 早川書房から近日刊行)の英国各紙の書評は、スリラー仕立てで現代政治権力の暗部を暴いたこの作品をいずれも絶賛している。日本でも知られる英国の歴史小説家リチャード・ハリス(『ファーザーランド』文春文庫)は、「この本はこれから100年読み継がれるだろう。ル・カレはスパイが作家になったのではなく、スパイの世界をキャンバスにした作家だ。彼はチャ―ルス・ディケンズと同格だ」とまで言っている。

なんとル・カレは今年で82歳!この年での最高傑作とは凄い。前例はないのではないか。アマゾン・コムで発注した本の到着が待ちどうしい。

【フランス田舎暮らし ~ バックナンバー】